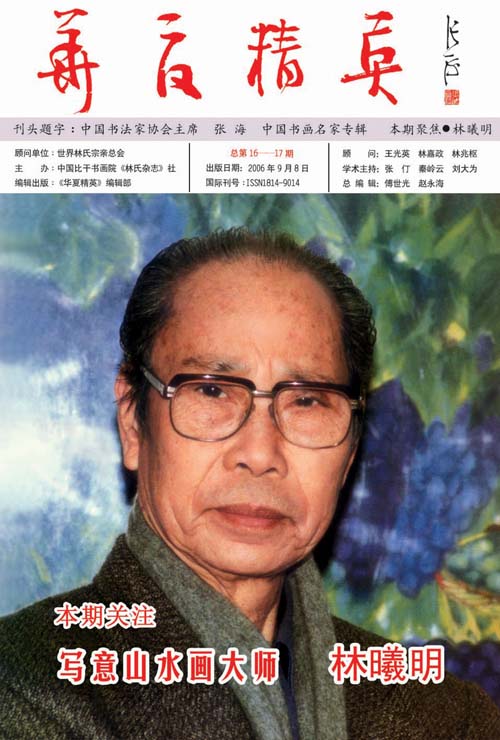

林曦明 1926年生,浙江永嘉人。师从苏昧朔,为其入室弟子。现为上海中国画院一级美术师、中国美术家协会会员、中国剪纸学会名誉会长、上海吴昌硕艺术研究会副会长、上海林风眠艺术研究会副会长。1935年入乡村私塾读古文。1942年从师学中国画。1947年个展于浙江温州。1949年起始于杭州,后于上海任报社、出版社美术编辑。1971年任上海中国画院画师。1975年任教于上海戏剧学院美术系。1987年个展于上海,并赴日本考察。1990年赴日本写生、作画等。1991年出版《林曦明画集》、《林曦明剪纸选集》。1993年入编英国国际传记中心《国际文化名人录》,并获该组织颁发的“二十世纪成就奖”。1994年荣获美国传记学院颁发的“二十世纪成就奖”、“成就金记录奖”、“国际荣誉文化大使”称号,并入编《世界华人艺术家》和英国国际传记中心出版的第三版《国际杰出成就人士》。1995年入编英国国际传记中心出版的第三版《国际成就领袖》和美国传记学院出版的《五百风云人物》等。

紧随时代写丹青 墨林奇葩看曦明

——记写意山水画大师林曦明

■傅世光

“卫辉比干庙,天下林氏根”,因林曦明是比干后裔,作为比干故乡的宣传部长,我便有幸认识了林先生。

林曦明先生在写意山水画领域独辟蹊径,闯出了新路,而他又平易近人、扎实治艺、德艺双馨,是当代杰出的艺术家。

他从18岁在家乡温州拜师学艺开始艺术生涯,已走过了六十个春秋。如今到了成熟的收获季节,林先生已出版了山水、人物、花鸟等系列画集。翻阅已面世的两大册印制精美的《林曦明作品集》山水卷和人物卷,林先生深有感触地说:“我从艺的体会是绘画要有现代意识,民族精神。”

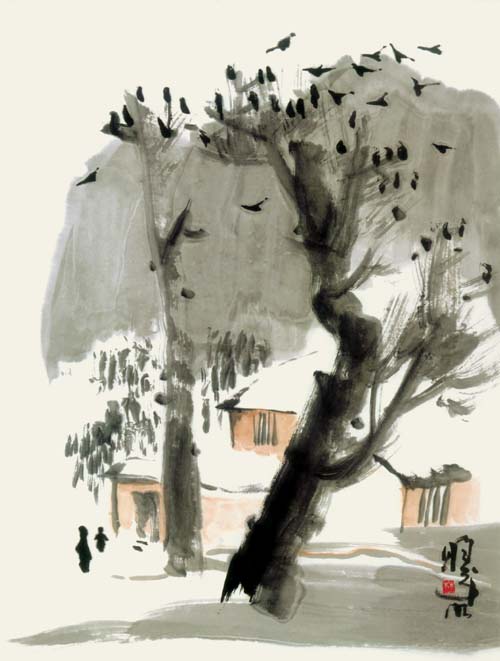

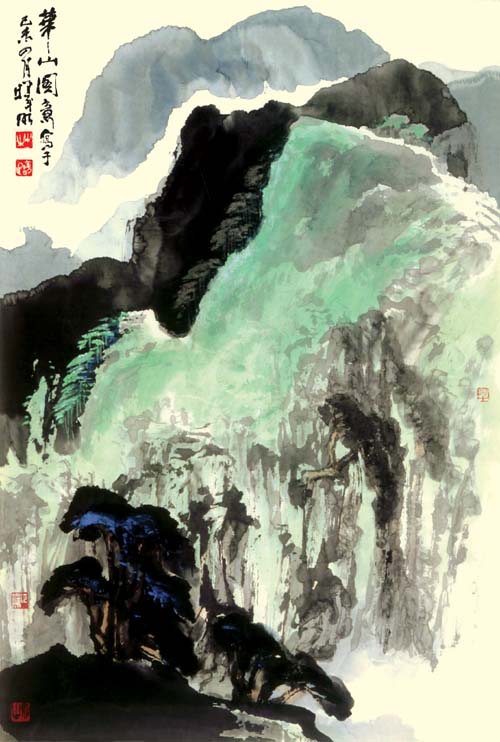

确实,在林曦明这一辈老画家中,他是比较新派、追求现代感的。尤其是他的山水,全然没有古代那种幽居深山、悲悯人生的境界,他追求的是一种现代的感觉、现代的生活题材和现代读者易于接受的方式。以内容看,他的作品大量地从生活中掇取题材,如《杨梅熟了》,描绘江南杨梅丰收时节的景色,《乡村秋色》展现江南金色的秋景。他有更多的作品展示农家田园生活,如渔猎、晚归、放牧、田趣;以基调看,作品以情动人,充满了生命的力量,并把生命的活力融入对江南、对故乡的热爱之中。热爱家乡是热爱祖国的长线表现,林先生从家乡来到大上海,但是他梦回魂牵的还是对故乡一往情深;雁荡山、楠溪江、乌牛镇……这些成了他时常表现的对象。除了绘画,他一生的几百首诗作,很大的比重是写故乡行、故乡忆的,他还刻有一方“好江南”闲章,专门打在他的得意之作上。他下功夫表现故乡、江南、祖国各地的山山水水,一草一木,他的作品如《故家山常绿》、《山水情》等,始终有一种清新明朗、生机蓬勃的力量,情和景达到了完美的统一。为了表现这种时代感,他在笔墨、构图和色彩等方面进行了艰苦的艺术探索,以达到这样一种效果:笔墨酣畅淋漓,变化多端,以表现江南的灵秀;用色大胆,该黑当黑,该红当红,雅致而不媚俗;榴弹图虚白相间,追求简约、疏朗、明快的艺术效果。他引进现代的技法是为了服从于现代艺术的表达,但是从另一方面看,他的作品多是民族化的、赋予地方色彩的。如前所说,始终有一种追忆故乡、讴歌江南的浓得化不开的情结,始终以传统中国画的笔墨、构图技法为基础,他的绘画有鲜明的地域文化特色,使作品更富民族特性。有一年,他的五张作品在伦敦国际评比中获奖,也就不是偶然的了。

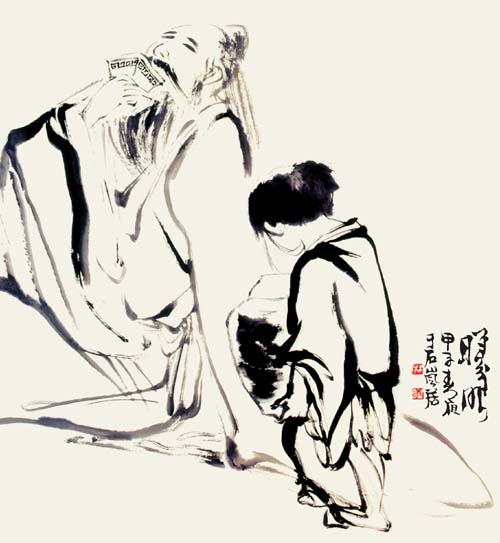

追求现代意识的最大危险是失之偏颇,把握不住度,以为想怎么画就怎么画,不要顾及传统。对此林曦明表示,他十分反对,他主张“思想要解放,路子要正”。反映在他的作品中,一是把握住对传统的继承和学习。传统是多元的,林曦明钟情的是八大山人、齐白石、林风眠这些大师开辟的写意风格。几十年来,他反复临习,揣摩,从中汲取养料。他的画绘声绘色追求笔墨情趣、笔墨在宣纸上的韵味、变化,讲究到线条的张力,往往寥寥数笔,勾勒出物体的轮廓和鲜明的形象;造型方便简约、夸张甚至抽象但始终在“不似之似”的尺度上,没有滑到无限抽象之中。二是注重功力。尤其是传统的绘画功力、书法功力和文学功力三者的结合。从他在故乡拜苏昧朔学画、习书和作诗这三门基本功课,并把三者融会贯通在作品中;画以传情,诗以入画,书画渗透。他的书法厚重而不失畅通,富有生活情趣,与画意和谐统一。读他的画,与读他的诗以及欣赏他的书法结合起来,会有更深的领悟,也更易理解他为什么提倡“路子要正”。三是坚持“搜尽奇峰打草稿”的创作态度,把写生作为创作的基础。他的作品有浓郁的生活气息,有概括力很强的造型特征,全凭扎实的写生功力。

他无数次地深入雁荡山区、江南林落以及祖国各地,无数遍地实地观察、写生,直到耳熟能详为止。细看他至今练存的几千幅写生稿你就不难理解他的作品生活的气息、生命的力量从何而来。

林先生的绘画创作。经过长期的反复实践,不断取得艺术的升华,画中之我愈加集中、凝聚,那真挚的感情、深远的运思,通过崭新的形式,在和我们的对话,直扣我们心弦。这个成就,来之不易,简而言之,是由于对祖国山河的热爱,对艺术事业的忠诚和鲜明、严肃的创作态度,能够坚定地站在国画改革的立场,不怕艰难苦辛,孜孜不倦,探索新的道路,向着光辉灿烂的未来前进。

林先生的作品,并分为现代的、古典的和民间艺术三大类,这些作品集中反映了林曦明的创作原则,那就是他时常所说的:路子要正,思想要解放。路子正,是坚定地站在发展民族文化立场,识见深远,充分理解到国画革新之重大使命,必须纳入中外文化交流的渠道,总能完成。思想解放,视野开阔,方始看到世界艺术的丰富多彩,从而取彼之长补我之短。就是这样,他批判地对待遗产,反对保守、崇古、因袭前人窠臼;广泛吸取外来影响,但绝不全盘照搬。因此能够沟通中外、融会古今,化为亲血液,滋注自己的作品,表现独特的风格与个性,表现画中的新我。林曦明对于当前以狂、怪、丑为“新”的观点,极为反感,力求在他的新作中创作艺术的纯朴美。他最欣赏别林斯基的名言:“纯朴是真理的美,艺术作品因为它而有了力量。”他的审美判断是相当深刻的。

此外,林曦明生长在农村,对民间艺术有深厚感情,而且长期从事漆画、泥塑、描金画和剪纸,他的剪纸创作尤为可观,对这门艺术的发展,起着推动作用,人们把他的剪纸和马蒂斯的作品相媲美。

林曦明的写意山水作品标志着艺术的长青,奏出了时代的强音,这和他的艺术处理分不开的。例如无论整体、细节以及整体与细节之间,都十分讲求结构,掌握分寸。在他的画面上,墨与白,有争与无色,线与面,面与块等等,有机的组合起来,而各有自己的价值和意义;又如泼墨、泼彩皆以惜墨、惜彩为基础;再如涂、刷、渍、染并非泛滥成灾,一片模糊,可从笔势、笔踪寻味种种的动向。而且偌多的精美形式都是高速度的落于缣素,最后和审美感情融为一体,心手相应,契合无间,真乃大家手笔。境有清新、淡远、崎峭、幽深,笔可秀雅、奔放、拙拗、刚捷,它们变化多端,而始终是情形兼备,以形传情,尤其是在创新的道路上逐一完成,这更非高明莫辨了。贝尔提出艺术家追求“有意味的形式”,弗莱主张“审美感情乃是一种关于形式美的感情,”朗格宣称“艺术创造了象征感情的形式。”如此等等,其哲学根源有待分折,但都体会到感情与造型生死相依,艺术结构和形式深深影响艺术美的创造。对于他(她)们的论点,林曦明并不排斥,而且予以借鉴。可以说,林先生即掌握形情合一的奥秘,更建立运用新形式的新法则,这就愈加难能可贵了。诚为石涛所论:须法自我立,须了法、化法,并去法障,做到了“法自画生,障自画退”,方为“过关”、“透关”、“斩关”之能手。我们若从林先生的作品中,识别画家之“我”、之“形”、之“法”,以至不役于法,总是完全地理解他,并欣赏他的国画艺术,获得深刻的审美享受啊!最后以一个比干故里的基层宣传部长的身份写一首打油诗结束此文:“锦锈江南孺子牛,辛勤耕耘无所求,八十高龄不停步,笔随时代写春秋,民族精神永弘扬,德艺双馨冠全球”。祝林老艺术常青,多出精品。

(作者为中国比干书画院院长、《林氏》杂志社社长兼总编)

无题

春江帆影

人物

无题

河塘春趣

华山图

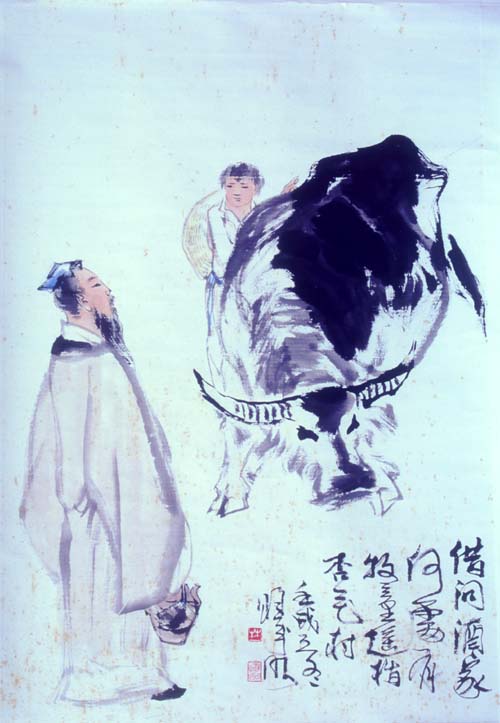

借问酒家何处有 牧童遥指杏村

漓江山水

力

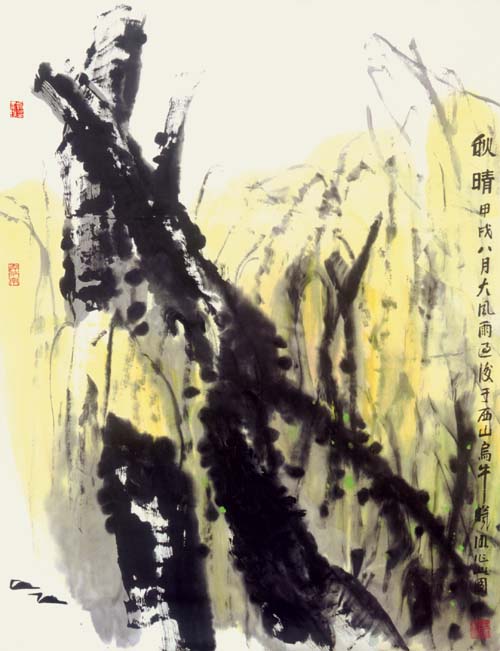

秋晴

山村之夜

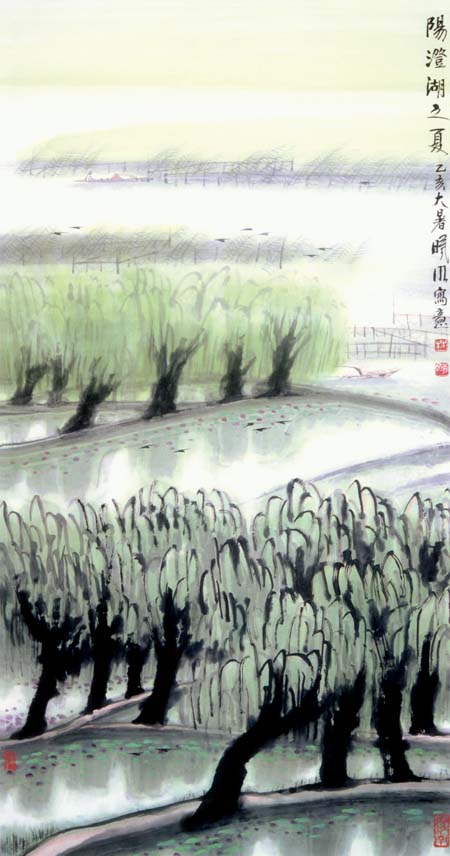

洛阳湖之夏

联 系 电 话:0373-4496488(传真) 13598630895 13569405974

联 系 人:傅先生 秦女士